チタンと聞いて何か思い浮かぶものがあるでしょうか?

私はバイクや車が好きなので、部品の軽量化というところでよく使用していました。

一般的によくあるのが、眼鏡や腕時計、アクセサリーなどがありますね。

チタンが選ばれるのは、その特性として、金属アレルギーが起こりにくいという理由から採用されています。

他に、聞きなれないかもしれませんが、光触媒として使用されています。光のエネルギーを利用した化学反応を利用しています。

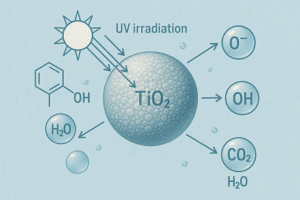

二酸化チタン(TiO2)の化合物から光触媒を作っているのですが、この二酸化チタン(TiO2)は、光が当たると汚れを分解する光触媒効果があり、油汚れや臭い、ダイオキシンなどを分解する機能を発揮します。

更に、水をはじきにくくする親水性を与える効果があり、二酸化チタン(TiO2)の素材の上に汚れがあった場合、汚れの下に水が潜り込み、汚れを浮き上がらせて除去しやすくする機能があります。すごい金属ですよね。

では、この機能のところをもう少し深く考えてみます。

「光触媒」については、二酸化チタン(TiO2)に紫外線が当たると、表面から電子(e-)が飛び出すと同時に、正の電荷を持った粒子(+)が生じます。電子(e-)とその粒子(+)は、それぞれ空気中の酸素(O2)と水(H2O)と反応し、二酸化チタン(TiO2)の表面で、酸素ラジカル(O2-)とヒドロキシラジカル(*OH)が生じます。これらは、非常に強い分解力をもち、有機物である汚れを分解します。分解した後は、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)になってしまいます。

「親水性」については、酸化チタン(TiO)を構成する酸素原子が空気中の水(H2O)を引き付ける作用をもっています。水(H2O)が水素原子(H)を失うと、二酸化チタン(TiO2)表面に親水性のOH基を生じ、チタン原子(Ti)と結びつくため、二酸化チタン(TiO2)の表面では、水が優先的に付きやすくなるため、汚れを浮かす効果が発生します。

ここまでチタンに関するお話をしてきましたが、いかがでしょうか。すごい金属だと思いませんか。

FlabRでは、チタンの特性を生かしつつ、めっきをして、より機能性を付与しています。

チタンは高い耐食性を持つ金属材料であり、かつ化学的安定性が特徴であるため、めっきを施すのが非常に難しい金属です。

このチタンに白金(Pt)めっきを行っているのですが、通常は、チタン素材と白金めっきの間に中間層としてニッケルやパラジウムを使用するのですが、チタン素材に直接白金めっきを行っています。直接めっきをするのは、結構難しい部類に入ります。

今回は、チタン素材への直接白金めっきを課題とした内容を紹介していきます。

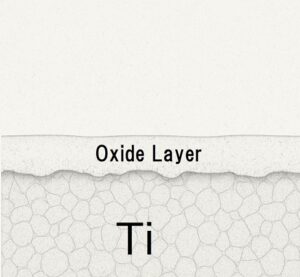

チタン表面には自然酸化膜が形成されています。この酸化膜は、チタンの耐食性を高める一方で、めっきの密着性を大きく低下させる原因となっています。鉄(Fe)や銅(Cu)などの通常の金属であれば、表面処理や活性化処理によって比較的容易にめっきを施すことができるのですが、チタンの場合はそうはいきません。

酸化膜が非常に安定しているため、一般的な酸処理などでは完全に除去できないのです。さらに、酸化膜を除去したとしても、すぐに酸化膜が再形成されるため、適切な処理を行わないとめっきが密着しなく、すぐに剥がれてしまいます。このような厄介な素材に、直接白金めっきを行うことは、それなりの技術や工夫が不可欠というわけです。

次回は白金めっきの内容について入っていきたいと思います。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

FlabR(フラバー)について

FlabR(フラバー)について