めっきの仕事をしていると元素の名前を常に使用しています。

毎日、元素の名前を呼んでいます。

元素について、わかっていないことがたくさんありますよね。

フランスの化学者アントワーヌ・ラボアジェは元素を

「これ以上二つの物質に分離できない物質」と定義づけしたそうです。

水は水分子 H2O です。

学校で習ったことがあると思いますが、水素原子2個と酸素原子1個からできています。

水自体は元素ではありません。

「これ以上二つの物質に分離できない物質」の定義から考えると、

酸素と水素が元素ということですね。

ラボアジェの定義が主張されるまでは、

ギリシア時代からアリストテレスの四元素説が信じられてきました。

1789年にラボアジェは、33種の元素からなる元素表を発表しました。

この元素表には、水素や酸素に加え、光や熱も元素として含まれていました。面白いですね。

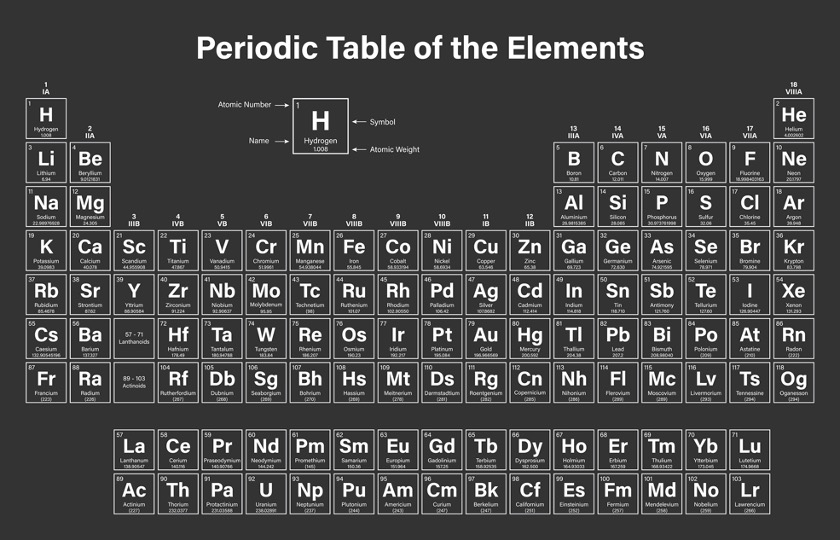

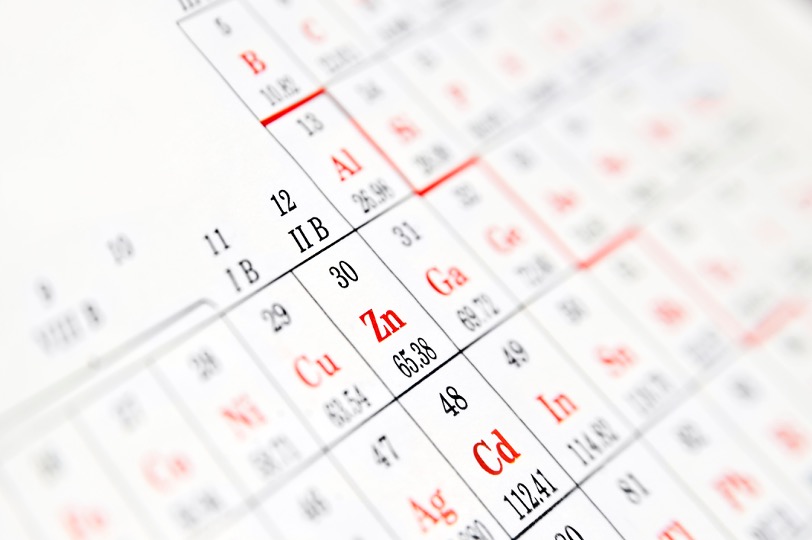

現在は周期表と呼ばれる「原子番号順に元素を並べた表」があります。

見たことあるでしょうか?

中学生の頃に、語呂合わせで覚えさせられた人もいると思います。

1913年にイギリスの化学者ヘンリー・モーズリーは、

それまで元素を原子量順に並べていた周期表に対し、

元素を原子番号順に並べるように提案したそうです。

原子番号を基準とした周期表により、未発見の元素が明らかになったのです。

いったい元素はどのように誕生したのでしょうか?

最初の元素誕生は水素(H)です。

約138億年前に宇宙が誕生し、宇宙の膨張、温度低下により元素が誕生しました。

さらに数億年後に恒星が誕生しました。

この恒星の中で核融合が繰り返し行われ、鉄(Fe)までの元素ができたといわれています。

非常に興味深い世界ですよね。

中学生の頃、理科の授業で「宇宙はどうやってできたの?」「宇宙ってどうなっているの?」

「宇宙の向こう側はどうなっているの?」と先生に何度も質問したことを思い出しました。

先生から納得のいく回答をもらえなくて悶々としていたあの頃が懐かしいです。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

FlabR(フラバー)について

FlabR(フラバー)について