前回はSEMの概要について説明しました。

今回は、SEMの構造などについて説明をしていきたいと思います。

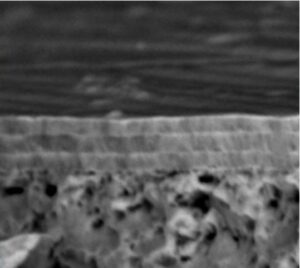

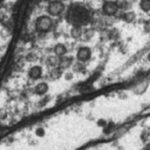

SEMで観察する画像はいつもモノクロです。

それは、電子の信号強度によって試料の情報を表現するためで、光学顕微鏡のように光の波長ごとの情報を捉えるのとは違うからです。

試料に電子線が照射されることで生じる二次電子や反射電子を検出器が捉えることで映像化しています。検出器が記録するのは電子の強度や分布であるため、SEMの画像は明るさの分布で表現され、色情報を含みません。

二次電子は、Secondary Electronsのことで、略してSEと呼ばれています。一次電子線が試料の表面に当たると、試料中の原子の外側の電子(価電子など)と衝突し、これらの電子が弾き出されます。この弾き出されたエネルギーの低い電子が「二次電子」です。この電子は、エネルギーが低い(通常50 eV以下)ため、試料表面の非常に浅い領域(数ナノメートル以内)からしか出てきません。表面の微細な凹凸によって放出される量が変化するため、高分解能で立体感のある画像が得られるのが特徴です。表面の微細な形状の観察に向いています。

反射電子は、Backscattered Electronsのことで、略してBSEと呼ばれています。一次電子線が試料の原子核や内殻電子と強く衝突したとき、方向を変えて跳ね返された高エネルギーの電子が「反射電子」です。一次電子とほぼ同じ高いエネルギーであるため、試料のやや深い位置からも飛び出してきます。また、原子番号の大きい元素ほど反射電子の発生率が高くなります。つまり、重い原子ほど跳ね返しやすい特徴があります。組成や元素の濃度の違いによってコントラストが出やすくなります。

このように、SEM画像のコントラストは、試料の形状や材質によって異なる電子の放出特性に依存します。

表面の起伏が大きい部分では、二次電子が多く発生し、明るく映ります。一方、深い谷や影になる部分では、二次電子の放出量が減り、暗くなります。

また、異なる元素を含む材料では、後方散乱電子(BSE)の発生率が変化し、材質の違いによるコントラストを生じます。

SEMを端的に説明すると、「電子線を用いて試料の表面形態や組成を高分解能で観察する装置」といえます。

電子線とは、電子を加速・制御して直線的に移動させたものを意味します。電子は負の電荷を持つ素粒子で、真空中で電場や磁場を利用して方向や速度を制御することができます。このような特徴を活かしてSEMが成り立っています。

SEMをどのような場面で使用するか気になるところですが、FlabRではめっきの皮膜観察や金属組織の観察によく使用しています。例えば、めっき被膜の粒子の大きさがどのくらいで形成されているのかを測定したり、めっき被膜の厚さがどれくらいあるのかを測定したりします。

このSEM像はめっき被膜の断面を観察したものです。中央に3層のめっき被膜が重なっているのですが、1層が約0.3μmです。3層あるので約0.9μmです。画像で観ると非常に大きく観えますが、SEMでなければこのように観察することは不可能です。

次回はもう少しSEMの深いところに入っていきたいと思います。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

FlabR(フラバー)について

FlabR(フラバー)について