前回はSEMの構造について説明しました。

今回は、もう少しSEMの構造について触れてみたいと思います。

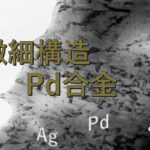

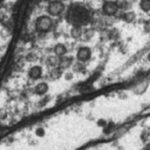

前回、3層のめっき被膜のSEMの写真において、その1層が約0.3μmあると紹介しました。実はこの写真は、8層の皮膜で構成されているのです。どこに8層もの皮膜があるのかわかりにくいと思いますが、非常に薄い皮膜を合わせ込んでいるのです。この薄い皮膜を測定するとなると、都合が良いのがSEMになるわけです。他にも方法はありますが、確実なところでは断面からSEMで観察するのが有効的です。

さて、寸法測定では、「ミクロン(μm)」をよく使用します。時には「ナノ(nm)」も使用します。薄いめっき被膜や粒子の大きさを測定する時には、ナノを使用して表現することが多いです。

単位については、1(mm)=1,000(μm)=1,000,000(nm) になります。

FlabRでは、測定する粒子の大きさで比較的多いのが、50nmくらいです。これをミクロンで呼ぶと、0.05μmとなるのですが、このくらいであればμmで呼ぶことも多々あります。しかし、ミリで話をすることはありません。0.00005mmのように話をしてもなかなか通じないからです。

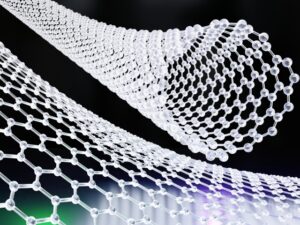

このようにSEMは、非常に小さな領域を高分解能で表面観察したり、組成分析などをナノメートルスケールで把握することができます。SEMは光学顕微鏡と比較して被写界深度が大きく、凹凸のある試料でも鮮明な像を得ることができる特徴を持っています。

このような素晴らしい機能を持ったSEMですが、どのような構造をしているのか気になります。

ざっくりですが、SEMは、電子銃、レンズ、偏向コイル、試料室、検出器といった要素から構成されています。

電子銃は先に記したように、電子を発生させる装置です。電子銃から放出される電子線は、高速電子の流れで、SEMにおいて不可欠な要素です。電子線は加速電圧をかけることで、より高エネルギー化することができます。これは、装置で調整することができるようになっています。

レンズは、電子ビームを集束・加速する役割を持っていて、電磁レンズを用いてビーム径をナノスケールに絞ることができます。集束された電子線が試料に照射されると、二次電子や反射電子、特性X線が発生し、これらを検出器が検出することで試料の形態や組成を解析することができるようになります。

偏向コイルは電子ビームの走査を制御し、試料表面を点ごとにスキャンする機能を持っています。試料室は観察したい試料を設置し、真空環境をつくる部屋になります。検出器には、二次電子検出器(SE detector)、反射電子検出器(BSE detector)、エネルギー分散型X線分光(EDS, EDX)などがあり、観察試料の形態や元素分析を可能にしています。

電子線のエネルギーは観察する試料や分析の目的に応じて調整することができるので、表面観察を重視したい場合は、低加速電圧にすればよく、試料内部まで情報を取得したい場合は、高加速電圧にすると欲しい情報が得られます。

SEMの紹介について、いかがだったでしょうか?

SEMは多岐にわたる分野で利用されており、材料に関する分野では、金属、セラミックス、ポリマーなどの微細組織・構造の分析に用いられています。また、生物や医学の分野では、細胞や組織の微細組織・構造を観察するために使用されています。他にも様々な分野で活躍しています。

マイクロスコープでは物足りなくなった時にSEMの選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

FlabR(フラバー)について

FlabR(フラバー)について