前回は、「拡散」の歴史について触れてみました。

今回は、金属の腐食・酸化と拡散の関係について触れてみたいと思います。

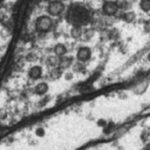

前回紹介した「コップの水に、1滴のインクを垂らすと、かきまぜなくてもいつのまにか広がっていく現象」について、この自然に広がる性質は、分子の絶え間ない運動に起因しています。分子や原子は常にランダムに動き回っていて、その無秩序な動きが時間とともに均一な分布を作り出しています。

これを数式で表したのがフィックの法則であり、「濃度の高いところから低いところへ物質は移動する」というシンプルな原理に集約されています。

このような液体拡散では、溶媒分子の衝突によって溶質分子が押し流される形で拡散が進みます。ここには「粘度」が大きな役割を果たしており、水のように粘度が低ければ拡散は速く、蜂蜜のように粘度が高ければ拡散は極めて遅くなります。

例えば、熱いスープに冷たいスプーンを入れると、スプーンが徐々に温かくなります。この現象は、熱の移動があるからであり、分子運動の観点から見ると熱も一種の拡散現象になります。エネルギーを持つ分子が隣の分子にぶつかり、エネルギーが次々と伝わっていくのです。熱伝導には数式があり、拡散方程式と同じ形式を持っています。つまり、熱の広がりも「エネルギーの拡散」として理解できるのです。

パン屋がパンを焼いているときの香りは非常に美味しそうな香りで、食欲をそそられますよね。これは、オーブンの中で焼きあがるパンから香りの分子が放出されて、周囲全体に広がっていきます。この現象は気体中の拡散であって、気体中では分子の平均自由行程が長いため、分子同士の衝突を繰り返しながらゆっくりと均一に分布していきます。

もし空気がなければ、この拡散はほとんど起こらず、香りは漂わなくなります。気体中の拡散は、分子運動論で説明でき、分子がランダムに飛び回って、ある時間あたりに到達する平均距離を「平均二乗変位」と呼び、これが拡散係数と時間に比例することが知られています。

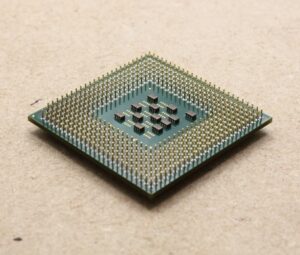

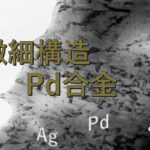

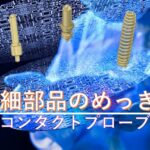

一方、我々が取り扱う拡散は「固体」の中のものがほとんどです。固体でも拡散は起こるのです。たとえば、金属Aの上にめっきした金属Bを置いて熱処理をすると、金属Aの原子が金属Bの中に入り込んでいくことがあります。その逆もあります。

このような固体中での拡散は、液体や気体に比べてずっと遅いですが、材料の性質を大きく変化させることができます。特に金属間の拡散は合金形成の基盤となり、強度や耐食性を左右することができます。

固体中では「空孔」と呼ばれる格子欠陥を介して原子が移動します。この拡散は粒界や表面などの欠陥部分で加速されます。実際、ナノ結晶材料では粒界が多いため、拡散がバルク結晶より数桁も速いことが知られています。

このように、「一滴のインクと水」や「パンの香り」、「金属の合金化」など、すべての現象の根底には「拡散」があります。拡散は単なる「自然に広がる現象」ではなく、背後に熱力学・材料科学の理論が存在しているわけで、これらを応用することで工業製品など多くのものに展開されているのです。

拡散は「物質やエネルギーが不均一から均一へと移ろうとする自然の性質」を映す普遍的現象です。その理解は、部屋の香りの広がりから、最先端の半導体デバイスや新しいエネルギー材料まで、人類の生活を支える幅広い領域に応用されています。

次回は、物質の移動と拡散がもたらす現象について触れてみたいと思います。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

FlabR(フラバー)について

FlabR(フラバー)について