鍛冶屋と聞いてどのようなイメージを持たれるでしょうか?

「鍛冶屋」と書いて「かじや」と読みます。

「鍛」は(たん/きたえる)という読みや構成があります。「鍛」の金は金属を表し、「段」は“繰り返し打つ・切る”という意味があります。「鍛える」とは、金属を加熱して叩いて形を整え、強度や性質を高めることを指します。「精神を鍛える」など、人や能力を強くする意味でも使われます。

「冶」は(や/いる)という読みや構成があります。「冫」と「台」から構成されており、冷却と溶融の工程を指します。「冶」は金属を溶かして加工すること、つまり鋳造を意味する字です。古代中国では、「冶」は鋳物職人や金属を扱う技術者を指す言葉でもありました。つまり、「冶」は溶かして形を作る、鋳造・製錬・金属加工全般に関わる意味合いを持っています。

「屋」は単に建物や職業を意味し、「〜を行う場所・人」を表します。「冶屋」は冶金を行う場所であり、金属加工をする場所・職業という意味になります。

「鍛冶屋」とは、金属、特に鉄を主材料として、加熱・鍛造・切削・溶接などの手法を用いて工具、武具、農具、日用品などを製作する職人あるいはその工房のことをいいます。古代より、鉄を加工する技術者として社会基盤の発展に寄与してきた存在であり、今日においてもその技術的遺産は現代の金属加工業に継承されています。

古代における鉄の利用は、紀元前3000年頃にメソポタミアやエジプトで始まり、当初は隕鉄(自然界に存在する鉄隕石)による装飾品製作が主であったようです。紀元前1200年頃、「鉄器時代」が始まり、アナトリア半島(現トルコ)のヒッタイト人が製鉄技術を体系化し、鉄を戦争・農業用途に利用し始めました。日本には弥生時代中期(紀元前2世紀頃)に鉄器文化が伝来し、やがて国内でも「たたら製鉄」など独自技術が発達しました。

「たたら製鉄」とは、砂鉄と木炭を用いて、粘土製の「たたら」という高温の炉で鉄(主に鋼)を得る日本古来の製鉄法です。西洋の鉱石還元法とは異なり、砂鉄を使うのが特徴で、日本の風土と資源に適応した独自技術として発展しました。砂鉄は主に磁鉄鉱(Fe₃O₄)や赤鉄鉱(Fe₂O₃)などの鉄鉱物を含む砂状の鉱物であり、中国山地などで採取されました。木炭は熱源かつ還元材であり、ナラやクヌギなどの広葉樹を使用していました。

中世〜近世における鍛冶技術の発展としては、ヨーロッパでは中世(5〜15世紀)に鍛冶屋は都市と農村の両方に欠かせない存在として地位を確立していました。ギルド制度のもとで技術が体系化されていきました。日本では平安時代以降、武士階級の台頭とともに刀鍛冶が発展し、特に「折り返し鍛錬」に代表される高度な鍛造技術が確立されました。

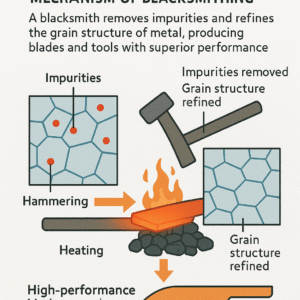

「折り返し鍛錬」とは、鉄や鋼の強度・均質性・靱性を高めるために行われる日本刀をはじめとする刃物製造に特有の伝統的な鍛造技法です。この技術は、鉄を何度も折り返して叩く(鍛える)ことにより、素材内部の不純物を除去し、金属組織を微細化し、優れた性能を持つ刃物や工具を作り出すという目的で行われます。

産業革命以降の鍛冶技術の発展としては、18〜19世紀、蒸気機関や機械工具の発展により、手工業的な鍛冶屋は徐々に工業化された鉄工所に取って代わりました。しかし、美術工芸や修復、伝統技術の保存といった分野では、現在も鍛冶屋の技術が重要視されています。

次回は、鉄の加工技術について触れてみたいと思います。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

FlabR(フラバー)について

FlabR(フラバー)について