前回は白金の特性などについてご説明しました。

今回は使用用途の具体例に触れてみたいと思います。

FlabRでは、白金を使ってめっきをすることが多々あります。なくてはならない金属です。使用用途としては、めっきの電極に使用しています。

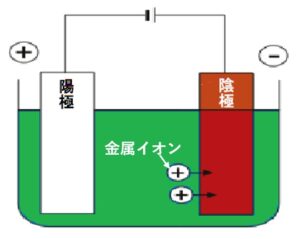

電気めっきにおいては、2種類の電極が使用されます。陽極(アノード)と陰極(カソード)の2種類があります。

陽極は、電流が流れる側の電極で、正極に接続されます。陽極の中において、可溶性陽極と不溶性陽極の2種類があります。可溶性陽極は、めっき槽内で消費される金属の供給源として、陽極が溶け出すことで金属量を保つことができます。不溶性陽極は、めっき槽内の金属供給には関わらず、めっき液内の化学反応を促進するための働きをします。

陰極は、電流が流れる側の電極で、負極に接続されます。めっきされる製品(被めっき物)が陰極となり、製品側に金属イオンが還元されてめっき金属が析出します。

めっき液は非常に強い酸であったり、アルカリの液であるため、液に浸漬することで溶解したり、反応するような材質を陽極に使用することができません。そこで白金が非常に重宝するわけです。実際に使用している電極は、チタン(Ti)の上に2μm以上の白金膜で構成されているものを使用しています。チタン自体が強固な不働態膜を形成しているため、耐食性が高く、腐食環境下でも安定しています。白金の皮膜との相乗効果で、めっき液の中で電極が溶解してしまうことはないのです。

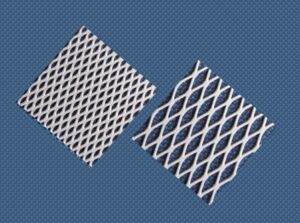

白金を使った電極は、チタンに白金皮膜をしていることから「チタン白金(TiPt)電極」と呼ばれています。形状は様々なものがあるのですが、我々が使用しているのは一般的な板状のものが主流となっています。プレートの形状やメッシュプレート形状、ロッド形状を使用してめっきを行っています。

主に使用しているめっきの種類としては、金めっき、プラチナめっき、銀めっき、パラジウムめっき、ルテニウムめっき、ロジウムめっき、場合によりニッケルめっきで使用することがあります。

白金は標準電極電位が非常に高く(+1.2V付近)、電極上で酸化還元反応が起こりやすいため、電解槽(めっき槽)内でアノードとして使用すると、酸素ガスの発生や酸化反応を効率的に進めることができるのです。

標準電極電位とは、標準状態(温度298 K、圧力1 atm、溶液濃度1 M)で定義される電極の還元電位を指し、水素電極を基準(0.000 V)として測定することになっています。

標準電極電位は、化学、環境科学、材料科学などの分野で広く応用されています。

電池の材料研究では、電極材料の選定やエネルギーの貯蔵技術の開発などに役立っています。

標準電極電位を活用した新しい技術開発は成長しつづけ、便利な世の中になっているのです。

次回は白金の電極反応などについて触れてみたいと思います。

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

FlabR(フラバー)について

FlabR(フラバー)について